連れ合いの従姉Aさんが小脳と大脳の出血で倒れたのは、昨年3月のことだ。帰宅途中に体調が悪くなったので、必死の思いで自力で救急車を呼び、一命を取り留めることができたが、一時は生命の危機が迫る事態だった。お見舞いに行こうと思っていたのだが、コロ...

記事全文を読む→【最新科学】土星の衛星エンケラドゥスの間欠泉に「リン」発見でわかった「生命が宿っている」

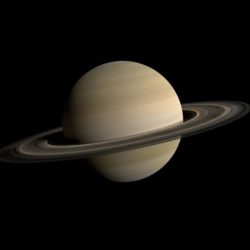

土星の第2衛星「エンケラドゥス」は、表面を厚さ20~30キロの氷で覆われた「凍てつく天体」だ。地表温度はマイナス200度。大きさは月の約7分の1程度だが、この惑星には氷の殻の下に広大な海が存在すると考えられ、その水が一定周期で水蒸気や熱湯などの「間欠泉」として噴出するという特徴がある。

そんな不思議な衛星に関する驚くべき内容の記事が、科学雑誌「Nature」に掲載されたことがある。エンケラドゥスが宇宙空間に放出する「間欠泉」の中に、生命を構成するために絶対に欠かすことのできない「リン」が含まれていたことが明らかになった、という研究結果だ。

これまでにもエンケラドゥスからは炭素や水素のほか、窒素、酸素、硫黄といった元素が確認されている。しかし、リンは見つかっていなかった。リンがDNAや細胞膜などの材料として、生物の生命維持には必要不可欠な元素であることはよく知られる。そしてこれまで、地球以外の海でリンが見つかったことはなかった。

ところが2006年にこの惑星を訪れた探査機「カッシーニ」が持ち帰った間欠泉を分析・研究した科学者チームが、345個の粒子のうち9つにリンとナトリウムの化合物であるリン酸ナトリウムの指紋があることを確認。エンケラドスの海には、地球の海の数百倍ものリン酸塩がある可能性が高い、との結論に達した。

となればこの衛星にはなんらかの生命が宿っている可能性が出てきたわけだが、太陽から遠く離れた土星の衛星に、なぜ水が液体のまま存在しているのかはっきりはしないものの、おそらく土星から受ける重力により、惑星自体が伸び縮みを繰り返し、その時に発生する熱により水が生まれているのではないか、と考えられている。

エンケラドゥスが宇宙めがけて放つ間欠泉は、毎秒最大200キロ。この間欠泉についてもそのメカニズムにも多くの謎が残されているが、数百万年単位の寒暖サイクルの中で氷が成長し、それが全体に圧力をかけて氷殻に亀裂を作り、その水が地表へと噴出するのではないか、との仮説もある。

「地球の熱水噴出孔付近にも、二水素によりメタンを作り出す微生物の存在が確認されていることを考えれば、エンケラドゥスに微生物のような生命体が潜んでいても、理論的には不思議ではない。ついに太陽系内での地球外生命発見が現実のものとなる日が近いかもしれません」(科学ジャーナリスト)

科学者たちの期待は膨らむばかりである。

(ジョン・ドゥ)

アサ芸チョイス

昨年あたりから平成レトロブームを追い風に、空前の「シール」ブームが続いている。かつては子供向け文具の定番だったシールだが、今や「大人が本気で集めるコレクターズアイテム」として存在感を放つ。1980年代から90年代を思わせる配色やモチーフ、ぷ...

記事全文を読む→鉄道などの公共交通機関で通勤する人が、乗車の際に使っている定期券。きっぷを毎回買うよりは当然ながらお得になっているのだが、合法的にもっと安く購入する方法があるのをご存じだろうか。それが「分割定期券」だ。これはA駅からC駅の通勤区間の定期券を...

記事全文を読む→今年も確定申告の季節がやってきた。「面倒だけど、去年と同じやり方で済ませればいい」と考える人は少なくないだろう。しかし、令和7年分(2025年分)の確定申告は、従来の感覚では対応しきれないものになっている。昨年からの税制の見直しにより、内容...

記事全文を読む→