連れ合いの従姉Aさんが小脳と大脳の出血で倒れたのは、昨年3月のことだ。帰宅途中に体調が悪くなったので、必死の思いで自力で救急車を呼び、一命を取り留めることができたが、一時は生命の危機が迫る事態だった。お見舞いに行こうと思っていたのだが、コロ...

記事全文を読む→日航ジャンボ機墜落事故「陰謀論」の正体!(1)爆発物の存在は皆無だった

今年8月12日、520人が死亡した日航ジャンボ機墜落事故から40年の節目を迎える。事故原因が機体の修理ミスと判明しているにもかかわらず、自衛隊あるいは米軍によって撃ち落とされたという陰謀論・撃墜説が巷にはびこり、政府が対応に乗り出すほどである。この流説の正体は何か。そのルーツを探りながら、あの大惨事の真相に迫ったノンフィクション作品の著者は考えた。

5月1日付の産経新聞に、1985年に発生した日航ジャンボ機墜落事故に関する陰謀論・撃墜説にまつわる記事が大きく掲載された。記事はリードで〈ベストセラーになる書籍もある中、政府は自衛隊の関与を強く否定するなど対応を進めている〉と書いたうえで、本文で次のように指摘している。

〈複数の目撃証言をつなぎ合わせて描写。例えば、自衛隊は墜落現場に先駆けて到達し証拠隠滅を優先したため生存者を見殺しにしたと主張している〉

〈昨年には事故現場への登山道に犠牲者の名前と「自衛隊が意図的に殺害した乗客・犠牲者」などと記された「慰霊碑」の設置が確認された〉

〈中谷元・防衛相は4月10日の参院外交防衛委員会で「自衛隊の関与は断じてない」と明言し、対応する考えを示した〉

〈4月10日の参院外交防衛委員会で、自衛隊OBの佐藤正久氏(自民党)は自衛隊の関与を指摘する書籍が全国学校図書館協議会による選定図書に指定されているとして、(中略)是正を訴えた〉

こうした記事を待たずとも、陰謀論・撃墜説は荒唐無稽であり、同じ土俵で議論すること自体はばかられる。

日航ジャンボ機は後部圧力隔壁の修理ミスが原因で客室の与圧空気が機体尾部の非与圧空間に噴出し、垂直尾翼のほか操縦装置を動かす油圧系統などを吹き飛ばし、操縦不能に陥って群馬県上野村の御巣鷹の尾根に墜落した。当時の運輸省航空事故調査委員会(事故調)はフライトレコーダーとボイスレコーダーの解析、隔壁の損傷状態から極めて科学的にこの結論を導き出した。アメリカのFAA(連邦航空局)やNTSB(国家運輸安全委員会)、修理を行ったボーイング社も修理ミスを認め、それが事故原因であるとしている。

爆撃の有無についても、事故調は87年6月に公表した調査報告書の「爆発物等に関する調査」(本文63ページ)に〈墜落現場及び相模湾等から回収された機体残骸のうち、客室内装材、化粧室内装材、後部圧力隔壁、垂直尾翼取付部及び水平尾翼取付部等から採取した試料約160点について、火薬、爆発物等の含有の有無について調査した結果、いずれの試料からもアンモニウム、塩素等(無機物)及びニトログリセリン、トリニトロトルエン(有機物)の成分は検出されず、また各残骸の破損状態から爆風を受けた形跡等は認められなかった〉と記している。

つまり事故調の調査の結果、ミサイル、砲弾、弾丸など爆発物の存在が皆無であることは明らかなのだ。陰謀論・撃墜説を主張する人たちはこの事故調の見解をどう考えるのか。陰謀論・撃墜説が正しいというのなら、調査報告書のこの「爆発物等に関する調査」を科学的に否定すべきである。

---

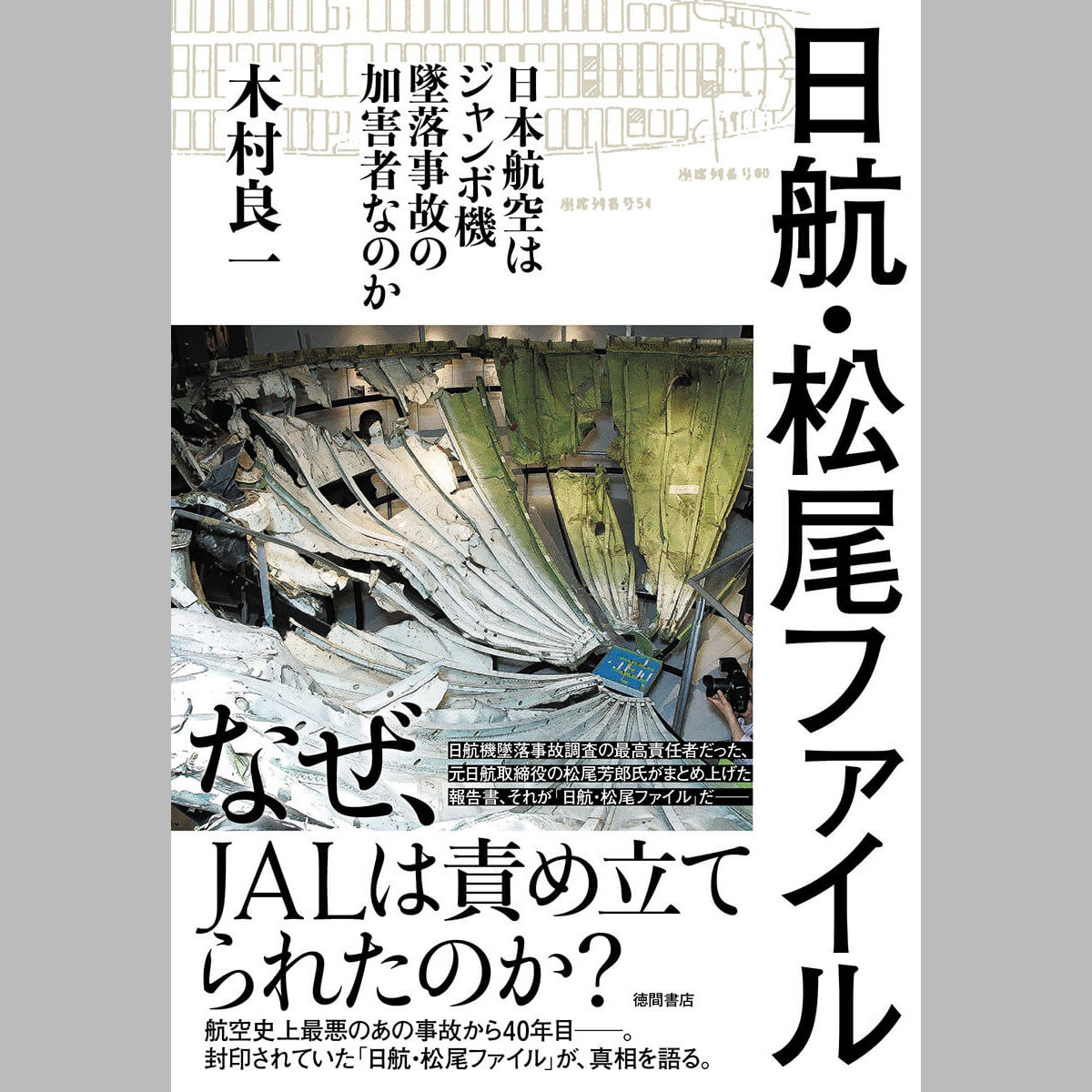

「日航・松尾ファイル」は著者の木村良一氏が、日航社内で墜落事故の調査を担当した最高責任者の元日航取締役・松尾芳郎氏からファイルを託されて取材を重ね、24年6月30日に出版された。「日本航空はジャンボ機墜落事故の加害者なのか」がサブタイトル。なぜ松尾氏は書類送検されたのか。どうして警察・検察は刑事立件にこだわったのか。事故調の調査は的確だったのか。日米関係がどう影響したのか。ボーイング社が修理ミスを犯した理由は何か。こうした疑問を解き明かしながら、航空史上最悪の墜落事故の真相に迫っている。

---

木村良一(きむら・りょういち)ジャーナリスト・作家。1956年生まれ。慶大卒。日本記者クラブ会員。日本医学ジャーナリスト協会理事。日本臓器移植ネットワーク倫理委員会委員。元産経新聞論説委員。元慶大非常勤講師。ファルマシア医学記事賞(2002年)やファイザー医学記事賞(2006年)を受賞。著書に「移植医療を築いた二人の男」「パンデミック・フルー襲来」「新型コロナウイルス」などもある。

アサ芸チョイス

昨年あたりから平成レトロブームを追い風に、空前の「シール」ブームが続いている。かつては子供向け文具の定番だったシールだが、今や「大人が本気で集めるコレクターズアイテム」として存在感を放つ。1980年代から90年代を思わせる配色やモチーフ、ぷ...

記事全文を読む→鉄道などの公共交通機関で通勤する人が、乗車の際に使っている定期券。きっぷを毎回買うよりは当然ながらお得になっているのだが、合法的にもっと安く購入する方法があるのをご存じだろうか。それが「分割定期券」だ。これはA駅からC駅の通勤区間の定期券を...

記事全文を読む→今年も確定申告の季節がやってきた。「面倒だけど、去年と同じやり方で済ませればいい」と考える人は少なくないだろう。しかし、令和7年分(2025年分)の確定申告は、従来の感覚では対応しきれないものになっている。昨年からの税制の見直しにより、内容...

記事全文を読む→