連れ合いの従姉Aさんが小脳と大脳の出血で倒れたのは、昨年3月のことだ。帰宅途中に体調が悪くなったので、必死の思いで自力で救急車を呼び、一命を取り留めることができたが、一時は生命の危機が迫る事態だった。お見舞いに行こうと思っていたのだが、コロ...

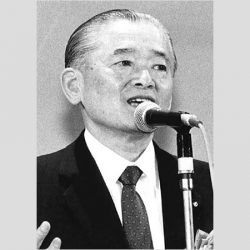

記事全文を読む→歴代総理の胆力「竹下登」(2)“落とすところに落とす”腕力

その頃の竹下の“辛抱強さ”以外の評判は、調整のうえで物事を“落とすところに落とす”術にたけていたことから「調整名人」との評判が高かった。そのうえで、事を決して強引に運ばず、自己宣伝一切なしで前に出ることをせず、周囲への気配り、目配りをよくした。また、人を怒らせずのガマンぶりから、当時のNHK朝ドラで視聴者の紅涙(こうるい)をしぼったヒロイン「おしん」になぞらえ、「政界のおしん」との異名もまたあったのだった。

竹下自身は、そうした自らのリーダーシップに触れ、次のような語録を残している。

「直進せず、説得しつつ推進し、推進しつつ説得するといったところだろうか。人を怒らず、汗は自分で手柄は人に、すべからくおのが力と思うなよという気持ちでやってきた。まあ、辛抱、辛抱、また辛抱ということだわね」

「私のことを『調整名人』なんて言う人がいるが、調整のコツなんて、とりたててありはしないわな。ただ一つあるとすれば、上から物を言わないことを心掛けてきた。相手の言い分、立場まで、自分で譲ったり、下りていくことを心掛けたということです。また、逆に相手を自分の立場まで引き上げてやることもある。一言で言えば、相手と同じ目線、立場で話し合うということかな。大体、これでうまくいった」

ちなみに“苦節23年”、天下を手にした直後には、次のように口にしたものだった。

「私はこれまでコンセンサス主義と言われてきたが、今後も皆さんの意見に耳を傾ける姿勢を続ける。見極めがつけば、私自身が決断し、誠実な実行で応えたい」

こうした竹下のリーダーシップの手法は、「政治の師」佐藤栄作から伝授された言葉を踏襲した形になっている。佐藤はまだ陣笠議員だった竹下に、こう言ったのだった。

「人間は口は一つ、耳は二つだ。まず、ひとの話を聞け。人間関係をうまくやるコツだ」

そうした手法を具現化したのが、それまで数代の政権が国民の反発から成し得なかった、「消費税」導入という大仕事であった。じつは、政権からさかのぼること8年前、竹下はこの大仕事を“落とすところに落とす”覚悟を固めていたものだった。

■竹下登の略歴

大正13(1924)年2月16日、島根県生まれ。学徒動員により陸軍飛行隊員として入隊。早稲田大学商学部に復学。昭和33(1958)年、衆議院議員初当選。昭和62(1987)年11月、内閣組織。総理就任時63歳。平成12(2000)年6月19日、76歳で死去。

総理大臣歴:第74代 1987年11月6日~1989年6月3日

小林吉弥(こばやし・きちや)政治評論家。昭和16年(1941)8月26日、東京都生まれ。永田町取材歴50年を通じて抜群の確度を誇る政局分析や選挙分析には定評がある。田中角栄人物研究の第一人者で、著書多数。

アサ芸チョイス

昨年あたりから平成レトロブームを追い風に、空前の「シール」ブームが続いている。かつては子供向け文具の定番だったシールだが、今や「大人が本気で集めるコレクターズアイテム」として存在感を放つ。1980年代から90年代を思わせる配色やモチーフ、ぷ...

記事全文を読む→鉄道などの公共交通機関で通勤する人が、乗車の際に使っている定期券。きっぷを毎回買うよりは当然ながらお得になっているのだが、合法的にもっと安く購入する方法があるのをご存じだろうか。それが「分割定期券」だ。これはA駅からC駅の通勤区間の定期券を...

記事全文を読む→今年も確定申告の季節がやってきた。「面倒だけど、去年と同じやり方で済ませればいい」と考える人は少なくないだろう。しかし、令和7年分(2025年分)の確定申告は、従来の感覚では対応しきれないものになっている。昨年からの税制の見直しにより、内容...

記事全文を読む→