連れ合いの従姉Aさんが小脳と大脳の出血で倒れたのは、昨年3月のことだ。帰宅途中に体調が悪くなったので、必死の思いで自力で救急車を呼び、一命を取り留めることができたが、一時は生命の危機が迫る事態だった。お見舞いに行こうと思っていたのだが、コロ...

記事全文を読む→最強生物・クマムシ驚異のサバイバルパワー(1)「仮死状態」を作り出せるクマムシ

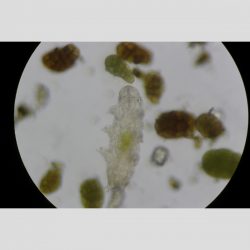

体長1ミリ前後でも「地上最強の生物」との呼び声高い「クマムシ」をご存じか。謎を秘めた不思議な生態が昨今、大きな注目を集めているのだ。ニッポンが誇るクマムシ研究の権威に話を聞いた!

さながら「風の谷のナウシカ」の「王蟲(オーム)」をのっぺりさせた外見。ムシと言っても昆虫ではなく「緩歩(かんぽ)動物」に分類されるクマムシ。海中から陸上まであらゆる場所に生息している小さな水生無脊椎動物だ。そんなクマムシが脚光を浴びる理由を、慶應義塾大学先端生命科学研究所の荒川和晴教授が解説する。

「クマムシは『乾眠(かんみん)』という機構によって、生命活動を停止することができます。周囲の環境が乾燥すると、体内の水分をほぼ完全に排出し(約2%くらいまで)、生きていることを『止め』ます。ですが、再度給水することで生命活動が再開できるのです」

乾燥というスイッチで、「生」と「仮死状態」が入れ替わるようなイメージだろうか。この乾眠を専門的に研究している荒川教授が、さらに続ける。

「乾眠時のクマムシは溶媒(水)がないので細胞中の化学反応が完全になくなり、(生物ではなく)『モノ』になります。石ころが熱や圧力、放射線にへっちゃらなのと同様、あらゆる極限環境に耐性を持つことになるのです。100度程度までの熱やほぼ絶対零度の低温、真空から7万5000気圧程度の高圧、ヒト致死量の1000倍以上の数千グレイの放射線に耐えることができます」(荒川教授)

こんな実験結果もある。

「07年にヨーロッパの科学者がロシアのロケットにクマムシを載せて、真空かつ宇宙放射線を直接浴びる環境に、10日間晒しました。全てではないものの、数匹は地球に帰還後、給水を経て生命活動を再開したのです」(荒川教授)

つまりクマムシは、こうした驚異のサバイバルパワーをして「最強」の名をほしいままにしているのだ。

と、ここまでクマムシの話を聞いて、門外漢の身としては、こんな疑問が湧いてきた。それは例えば、

「クマムシエキス配合のサプリメントを飲めば人間も放射線に強くなる時代が来るのでは?」

あるいは、

「乾眠のシステムを応用すれば、SF映画の『コールドスリープ』みたいに、眠っている間に別の星へ宇宙旅行できたりも!?」

ということだ。もちろんすぐに実用化とはいかないだろうが、将来的な実現の可能性はあるのか。それとも単なる妄想に過ぎないのか? この疑問に、東京大学でクマムシの耐性メカニズムを研究する國枝武和准教授はこう答える。

「コールドスリープ的な発想は、まさにクマムシはそういうことをやっているわけで、ない話ではないですね。ここ5年から10年で、クマムシの遺伝子がどういう働きをしているか、ということを調べるための環境が技術的にも整い、できる研究も増えてきました。それ以前は夢物語だったことも、現在は『本気で取り組もう』という研究者が増えているんです」

アサ芸チョイス

昨年あたりから平成レトロブームを追い風に、空前の「シール」ブームが続いている。かつては子供向け文具の定番だったシールだが、今や「大人が本気で集めるコレクターズアイテム」として存在感を放つ。1980年代から90年代を思わせる配色やモチーフ、ぷ...

記事全文を読む→鉄道などの公共交通機関で通勤する人が、乗車の際に使っている定期券。きっぷを毎回買うよりは当然ながらお得になっているのだが、合法的にもっと安く購入する方法があるのをご存じだろうか。それが「分割定期券」だ。これはA駅からC駅の通勤区間の定期券を...

記事全文を読む→今年も確定申告の季節がやってきた。「面倒だけど、去年と同じやり方で済ませればいい」と考える人は少なくないだろう。しかし、令和7年分(2025年分)の確定申告は、従来の感覚では対応しきれないものになっている。昨年からの税制の見直しにより、内容...

記事全文を読む→