連れ合いの従姉Aさんが小脳と大脳の出血で倒れたのは、昨年3月のことだ。帰宅途中に体調が悪くなったので、必死の思いで自力で救急車を呼び、一命を取り留めることができたが、一時は生命の危機が迫る事態だった。お見舞いに行こうと思っていたのだが、コロ...

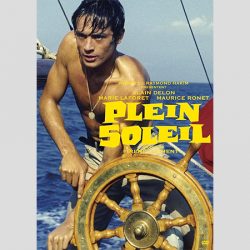

記事全文を読む→【追悼】アラン・ドロンは日本の正月映画における「洋画の顔」だった/大高宏雄の「映画一直線」

フランスの映画俳優アラン・ドロンが亡くなった。8月18日、フランスのメディアが報じた。88歳だった。

アラン・ドロン。このなんとも甘味でゴージャズな響きが、洋画=フランス映画の輝きと一致していた時代の「銀幕」の大スターである。

特に1960年代後半から70年代半ばあたりまでの作品歴が圧巻だ。「冒険者たち」「サムライ」「あの胸にもういちど」「さらば友よ」「ジェフ」「シシリアン」「ボルサリーノ」「仁義」「レッド・サン」「帰らざる夜明け」「リスボン特急」「個人生活」「フリックストーリー」などが並ぶ。

驚くのが、彼が日本の正月映画における「洋画の顔」として、長く映画興行に君臨していたことだ。先の作品ではなんと、7本が正月映画だった。その期間は10年近くに及ぶ。

絶大な女性人気の上に、娯楽作品としての確たる位置づけがあったが、それだけではない。男性向きの、いわゆる暗黒街ものも多い。人気は広範囲の年代、階層に及んでいたとおぼしい。

共演した俳優陣の華やかさも、作品のスケールを大きくした。ジャン・ギャバン、リノ・バンチュラ、イヴ・モンタン、ジャン=ルイ・トランティニャン、バート・ランカスター、チャールズ・ブロンソン、ジャン・マリア・ボロンテ、そして日本の三船敏郎ら、大物俳優がズラリ居並ぶ。

ドロン一人ではない。この強力な布陣こそ、大衆娯楽としての圧倒的な武器になりえたのであろう。いわば、映画の総合力だ。今の洋画にはない俳優陣の厚みを語らないことには、彼の映画を語ったことにはならない。

共演の女優陣も圧巻だった。ジョアンナ・シムカス、ナタリー・ドロン、マリアンヌ・フェイスブル、ロミー・シュナイダー、ミレーユ・ダルク、オッタビア・ピッコロ、カトリーヌ・ドヌーブ、アニー・ジラルドら、挙げ出しただけで胸にこみ上げてくるものがある。

これらのことから、当時のフランス映画がまぎれもなくスター共演の作品群であったことが伺える。ドロンは、その中心点にいた。グイグイ周りを引っ張っていくタイプではないし、大上段に演技を振りかざす演技派とも違う。なにやら静かな風情ながら、スクリーンのど真ん中で、強烈な光を放っているのだ。これぞ映画スターの原像、誉れであろうか。

ドロンの魅力は、やはり最も知られる出世作「太陽がいっぱい」で開花したのだと思う。一見、善良そうだが、ふとしたはずみで酷薄な一面を見せる。映画の一場面そのままに、鋭利なナイフがスクリーンに突き刺さっている感覚があった。

制御不能な感情、欲望の嵐に振り回されるかに見える主人公リプリーの内面を、ドロンがじっと覗き込んでいるかのような気さえしたものだった。

それは自身の育った環境の中で、自然に身に付いたものではなかったか。演技を超えた、彼独自の天性の才能、資質であったようにも感じられた。それが多様な作品の中、多くのバリエーションを奏でていったのだろう。

映画を見始めた10代半ばの頃から、彼がまさにその中心点にいたことを今、まざまざと思い出す。アラン・ドロンよ、永遠なれ。本当にありがとうございました。

(大高宏雄)

映画ジャーナリスト。キネマ旬報「大高宏雄のファイト・シネクラブ」、毎日新聞「チャートの裏側」などを連載。新著「アメリカ映画に明日はあるか」(ハモニカブックス)など著書多数。1992年から毎年、独立系作品を中心とした映画賞「日本映画プロフェッショナル大賞(略称=日プロ大賞)」を主宰。2024年には33回目を迎えた。

アサ芸チョイス

昨年あたりから平成レトロブームを追い風に、空前の「シール」ブームが続いている。かつては子供向け文具の定番だったシールだが、今や「大人が本気で集めるコレクターズアイテム」として存在感を放つ。1980年代から90年代を思わせる配色やモチーフ、ぷ...

記事全文を読む→鉄道などの公共交通機関で通勤する人が、乗車の際に使っている定期券。きっぷを毎回買うよりは当然ながらお得になっているのだが、合法的にもっと安く購入する方法があるのをご存じだろうか。それが「分割定期券」だ。これはA駅からC駅の通勤区間の定期券を...

記事全文を読む→今年も確定申告の季節がやってきた。「面倒だけど、去年と同じやり方で済ませればいい」と考える人は少なくないだろう。しかし、令和7年分(2025年分)の確定申告は、従来の感覚では対応しきれないものになっている。昨年からの税制の見直しにより、内容...

記事全文を読む→