連れ合いの従姉Aさんが小脳と大脳の出血で倒れたのは、昨年3月のことだ。帰宅途中に体調が悪くなったので、必死の思いで自力で救急車を呼び、一命を取り留めることができたが、一時は生命の危機が迫る事態だった。お見舞いに行こうと思っていたのだが、コロ...

記事全文を読む→【べらぼうトリビア】江戸の庶民を熱狂させた「枕絵」の秘密 北斎や歌麿も挑んだ艶の世界

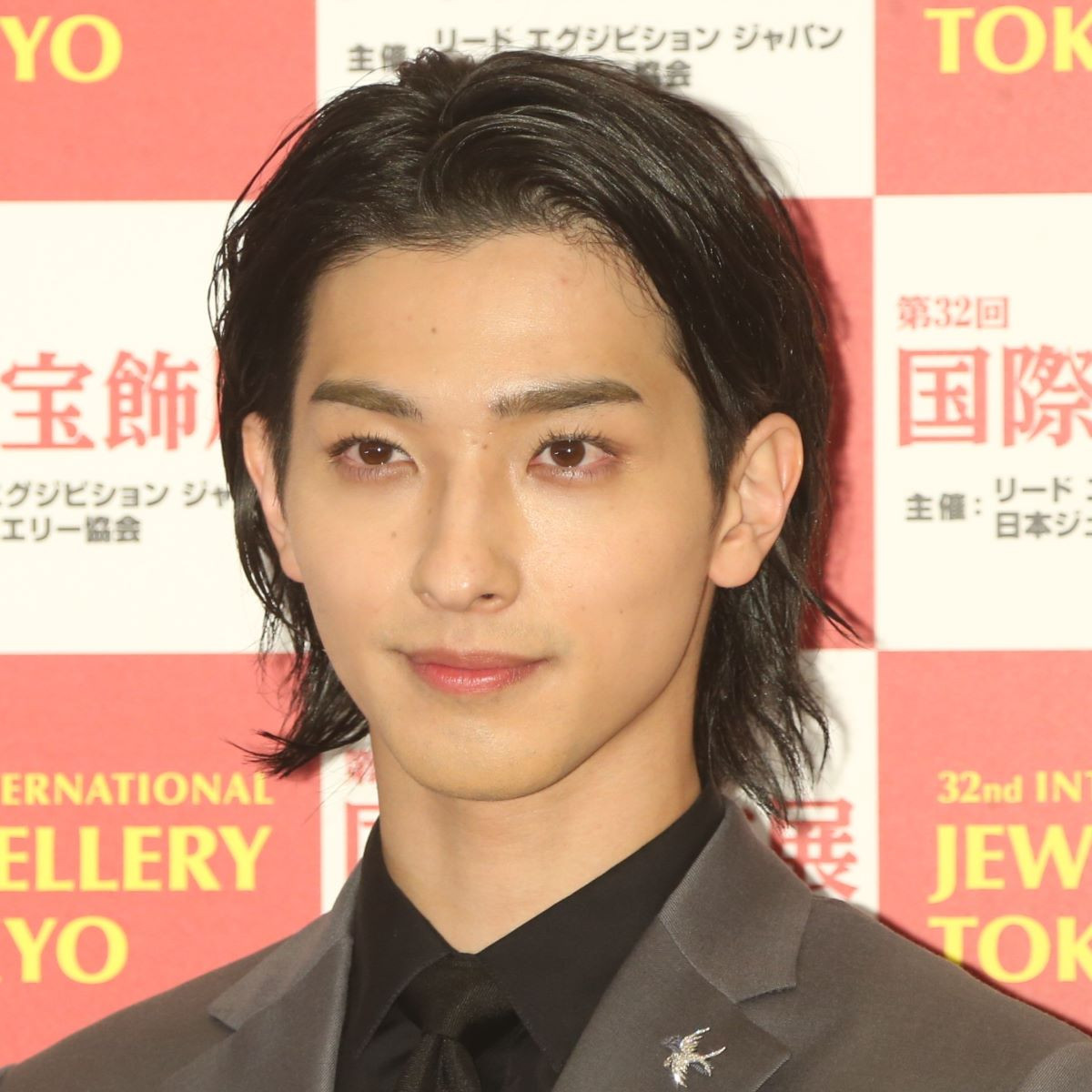

NHKで放送中の大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」は、蔦屋重三郎が(横浜流星)が生まれ育った吉原遊郭を飛び出し、日本橋通油町に新たな地本問屋「耕書堂」を構えたことで、遊女が登場するシーンが激減したが、今度は浮世絵や枕絵(春画)が登場。出版に青い情熱を燃やす蔦重の痛快な生きざまを描く本作に、艶ときらびやかさを添えている。

そこで、ここでは江戸の庶民らを熱狂させた枕絵の、知られざるトリビアをご紹介しよう。

そもそも、枕絵は中国から伝えられた房中術の解説図が始まりと言われている。これが室町から江戸時代にかけて広まり絵師に描かれるようになったが、当初は肉筆画で上流階級の者しか手にすることはできなかった。

それが錦絵(木版を使った多色刷りの版画)の開発で蔦重の生きた寛政(1789年~1801年)の頃から安く大量に出回り、庶民人気に火がついたのである。

そんな枕絵のトリビアの筆頭は、何と言ってもアソコのサイズを極端にデフォルメして描いていることだろう。これは表現の面白さ、絵の対象を分かりやすく見せるための手法と伝えられている。

用途も豊富で、枕絵は性的関心を満たすだけでなく異性を引き付ける仕草や体位を知る新婚夫婦の性の手引き書、旅のお守り(道中安全、盗難除け)、妊娠・出産を遅らせるおまじない、果ては悪霊除け、戦国時代に至っては「勝ち絵」として懐に忍ばせる武将も多かった。

もちろん、性的関心を満たす本来の需要が最も多かったが、こうしたさまざまな用途があったことから男性だけでなく遊女や芸妓、一般女性たちも重要な鑑賞者だった。そのため、幕府は八代将軍・徳川吉宗の時代から風紀を乱すものとして度たび取り締まりを行ったがその人気は衰えず、非合法に流通し続けたのである。

また、人気を支えた理由には、多くの有名浮世絵師が枕絵を描いていたことも大きかった。お縄になることを逃れるため、絵師や版元の名前が隠号(別名)になったものも多いが、葛飾北斎、喜多川歌麿、鈴木春信、鳥居清長などがズラリと参加。表の浮世絵で人気を得た絵師が新境地に挑む腕の見せ所だったことに加え、枕絵が絵師たちの重要な収入減だったことも大きな要因だった。

ちなみに当時、枕絵は20文(現在の価格で400円)程度から500文(1万円)を超えるものまで存在したが、江戸時代末期になると日本を訪れた外国人らに注目され海外にも流出。ヨーロッパでジャポニズムが流行した際、浮世絵と共に紹介され、その大胆な構図や表現がロートレックをはじめとする西洋画家たちに大きな影響を与えたといわれている。

枕絵に描かれた着物の柄や生活用品などは、女性の性体験数や性描写を暗示しているともいわれているが、これら海外に流れた作品は和紙の耐久性の高さが功を奏し、時を経た現在も欧米各地の美術館などで愛好家たちの目を楽しませているのである。

(伊東アキラ)

アサ芸チョイス

昨年あたりから平成レトロブームを追い風に、空前の「シール」ブームが続いている。かつては子供向け文具の定番だったシールだが、今や「大人が本気で集めるコレクターズアイテム」として存在感を放つ。1980年代から90年代を思わせる配色やモチーフ、ぷ...

記事全文を読む→鉄道などの公共交通機関で通勤する人が、乗車の際に使っている定期券。きっぷを毎回買うよりは当然ながらお得になっているのだが、合法的にもっと安く購入する方法があるのをご存じだろうか。それが「分割定期券」だ。これはA駅からC駅の通勤区間の定期券を...

記事全文を読む→今年も確定申告の季節がやってきた。「面倒だけど、去年と同じやり方で済ませればいい」と考える人は少なくないだろう。しかし、令和7年分(2025年分)の確定申告は、従来の感覚では対応しきれないものになっている。昨年からの税制の見直しにより、内容...

記事全文を読む→