連れ合いの従姉Aさんが小脳と大脳の出血で倒れたのは、昨年3月のことだ。帰宅途中に体調が悪くなったので、必死の思いで自力で救急車を呼び、一命を取り留めることができたが、一時は生命の危機が迫る事態だった。お見舞いに行こうと思っていたのだが、コロ...

記事全文を読む→世界の福本豊<プロ野球“足攻爆談!”>「阪神・森下に立ちはだかる高い壁」

阪神のドラフト1位の森下翔太がプロの洗礼を浴びた。オープン戦での活躍を評価されて、開幕スタメンをつかんだが、4月17日に早々と2軍降格となった。

「インコースに弱点あり」。このデータが出回ると、プロは徹底して突いてくる。「ぶつけてもいいし、ヤマを張られてもいい」と最初が肝心とばかりにドンドン攻めまくる。森下も周りから聞いて覚悟はしていても、想像以上の厳しい攻めやったと思う。

4月16日のDeNA戦では3打席連続三振、そのうち2打席が見逃し三振やった。バットが振れないほどのパニック状態になっていた。オープン戦ではドシッと構えて、見極めもしっかりしていたのに、内角を意識しすぎてボール球を振るようになった。ボール球を振らないようにと身構えると、今度は手が出なくなる。岡田監督も「これほど悪くなるとは」と嘆くほどの重症やった。

「金の卵なのだからもう少し我慢して1軍で使ったほうがいい」という意見もあるけど、2軍降格の判断は間違っていないと思う。むしろ早い段階で壁にぶち当たり、自分の打撃を見直す時間を作れたのは、これからの長いプロ野球人生を考えるとプラスになるはず。これは誰もが通る道で、内角攻めを克服しない限りはプロで大金を稼げない。

僕も阪急に入団した時に先輩から「インコースを打てないと試合に出られないぞ」と教えられた。実際に当時の主力の長池さんや大熊さんの練習を見学すると、マシン打撃でバッターボックスのベース寄りの白線に立って、打ち込んでいた。「ベースから離れて立つのではなく、近づいて打つ」。これこそが内角打ちの極意と言える。

森下は、もともとベースから離れて立つタイプの打者。これは内角への苦手意識があるからやと思う。でも、プロでは離れて立つとマイナス面もある。ライン付近に立たれると、相手投手は死球を意識して投げにくい。今の時代の打者はエルボーガードを装着しているから逃げる必要がないので、なおさら投手は投げにくくなる。逆にベースとの距離があると、思い切り腕を振れるようになる。

もちろんベースに近づいた分だけ、内角いっぱいの球には余計窮屈なスイングになる。そこは体を回転させたり、肘をたたんだりと、技術を覚えるしかない。何もきれいに打ち返す必要はない。ファウルで逃げられるようになり、甘い球を仕留めればいいだけのこと。

練習では白線ギリギリに立って、体に向かってくる白線上のボールを徹底的に打ち込んでいれば、内角いっぱいの球が逆に甘く感じるようになる。イチローも95年の野村ヤクルトとの日本シリーズで内角攻めに封じられ、翌年のキャンプではひたすら体付近のマシンの球を打ち返していた。

森下の先輩の佐藤輝は内角攻めに苦しみ、3年目を迎える今年も期待に応えられていない。新人イヤーは24本塁打で怪物が現れたと思ったのに、ずっと同じようなやられ方をしている。

立ちはだかった壁を乗り越えないと、もう一段階上の選手にはなれない。ノムさんも「インハイに目付けは打撃の基本」と、よく言っていた。歴代で最高の右打者の一人の落合も内角をファウルで逃げられたし、清原も死球を恐れずにベースの近くに立った。森下の潜在能力は相当なものがある。1軍復帰した時の内角打ちに注目したい。

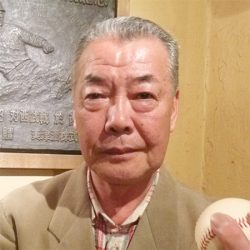

福本豊(ふくもと・ゆたか):1968年に阪急に入団し、通算2543安打、1065盗塁。引退後はオリックスと阪神で打撃コーチ、2軍監督などを歴任。2002年、野球殿堂入り。現在はサンテレビ、ABCラジオ、スポーツ報知で解説。

アサ芸チョイス

昨年あたりから平成レトロブームを追い風に、空前の「シール」ブームが続いている。かつては子供向け文具の定番だったシールだが、今や「大人が本気で集めるコレクターズアイテム」として存在感を放つ。1980年代から90年代を思わせる配色やモチーフ、ぷ...

記事全文を読む→鉄道などの公共交通機関で通勤する人が、乗車の際に使っている定期券。きっぷを毎回買うよりは当然ながらお得になっているのだが、合法的にもっと安く購入する方法があるのをご存じだろうか。それが「分割定期券」だ。これはA駅からC駅の通勤区間の定期券を...

記事全文を読む→今年も確定申告の季節がやってきた。「面倒だけど、去年と同じやり方で済ませればいい」と考える人は少なくないだろう。しかし、令和7年分(2025年分)の確定申告は、従来の感覚では対応しきれないものになっている。昨年からの税制の見直しにより、内容...

記事全文を読む→