連れ合いの従姉Aさんが小脳と大脳の出血で倒れたのは、昨年3月のことだ。帰宅途中に体調が悪くなったので、必死の思いで自力で救急車を呼び、一命を取り留めることができたが、一時は生命の危機が迫る事態だった。お見舞いに行こうと思っていたのだが、コロ...

記事全文を読む→二宮清純の「“平成・令和”スポーツ名勝負」〈土俵際の魔術師、ミリ単位の決着〉

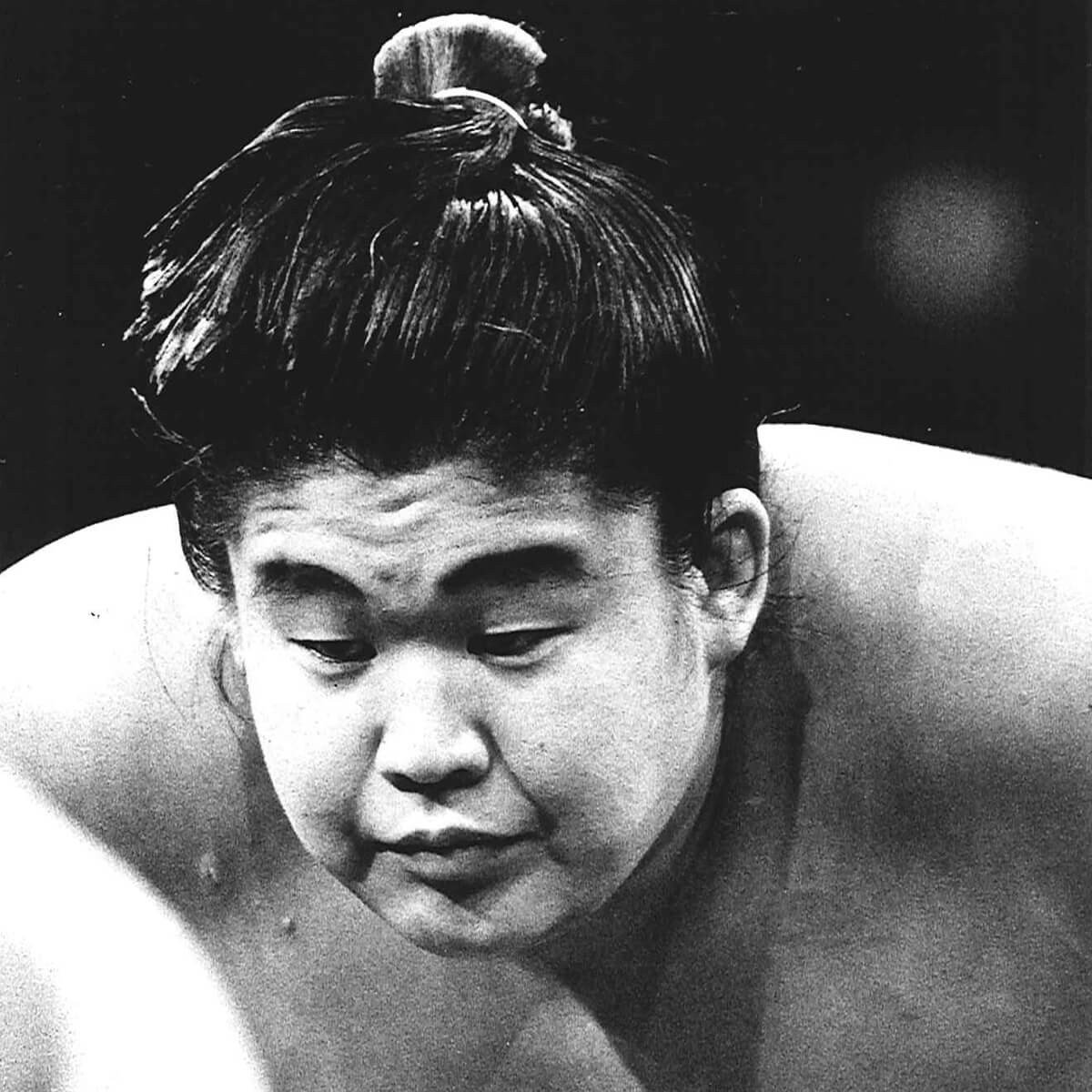

「若ノ花 VS 小錦」大相撲夏場所・1993年5月23日

大相撲の勝負審判は、土俵の東西に各1人、行司溜まりに2人、正面に1人の計5人が配置されている。

行司の軍配に異議を感じた場合は、〈主審の勝負判定後、直ちに右手を挙手して行わなければならない〉と審判規則第6条の2で定められている。

1969年5月場所からは、勝負判定に当たってビデオが用いられるようになった。

きっかけは同年3月場所の横綱・大鵬対前頭筆頭・戸田戦。行司の22代式守伊之助は大鵬に軍配を上げたが、審判から物言いがつき、協議の結果、大鵬が先に土俵を割ったと見なされ、行司差し違えとなった。これにより大鵬の連勝は45で止まった。

事を複雑にしたのは、この相撲から1時間後に放送された夜7時のNHKニュースである。スロー映像では、大鵬の右足より、戸田の右足が先に俵を越えていたように見えたことから、日本相撲協会はもとよりNHK、新聞社にも抗議電話が殺到した。

かくして“誤審防止”を目的に、協会は「写真判定」制度を導入するのである。

物言いがついた場合、審判はビデオ室とやり取りし、判定の参考にする。だが、あくまでも最終決定は審判の協議に委ねられる。

平成の大相撲にあって“審判泣かせ”と呼ばれたのが元横綱・若乃花だ。土俵際、不利な態勢になりながらも簡単には土俵を割らず、勝負をもつれさせた。父親(元大関・貴ノ花)譲りの柔軟で強じんな足腰が粘り強い相撲を支えていた。

93年5月23日、東京・両国国技館。関脇・若ノ花(当時)は、夏場所千秋楽に、大関昇進への一縷の望みをかけていた。

10勝4敗で迎えた相手は大関・小錦。体重差、実に141キロ。小錦は6勝8敗で既に負け越しが決まっていた。

蛇足だが、以前、私は若乃花本人から「(巨漢力士と対戦する時は)遺書を書いていた」という話を聞いたことがある。

「実際、彼らとの対戦では何度も死を意識しました。土俵と土俵下の間には、間があるのですが、運悪くそこに落ち、上から小錦関に乗っかられたら間違いなく即死しますよ」

相撲に戻ろう。立ち合い、頭からぶつかった若ノ花は、小錦の圧力をもろに受け、土俵際まで後退を余儀なくされた。だが、うまく体を入れ替え、捨て身の右下手投げを放った。

小錦の丸太のような右腕と若ノ花の頭が、ほぼ同時に土俵に落ちる。

行司軍配は小手投げで小錦。物言いは付かず、館内は大きなため息に包まれた。

この一番を、場内放送席で観ていたのが幕の内行司、後の34代木村庄之助だ。

「寄り倒しで小錦の勝ちだろう、と私が言ったら、助手が小さなモニターを観ながら『いや、若ノ花の体が残っています。うっちゃりです』と言うんだ。助手が正面から撮った映像を観ていたのに対し、私は小錦の後ろから観ていた。観る位置によって違うんです」

判官贔屓は好角家の常である。案の定、協会には抗議電話が殺到した。

再び庄之助。

「夜の9時か10時頃まで、協会の電話は鳴りっぱなし。中には『行司は脇差しで腹を切れ』という物騒なものもあったとか‥‥」

負けはしたが、ミリの単位で勝負が決まる緊迫感あふれる相撲は、若乃花の真骨頂だった。

二宮清純(にのみや・せいじゅん)1960年、愛媛県生まれ。フリーのスポーツジャーナリストとしてオリンピック、サッカーW杯、メジャーリーグ、ボクシングなど国内外で幅広い取材活動を展開。最新刊に「森喜朗 スポーツ独白録」

アサ芸チョイス

昨年あたりから平成レトロブームを追い風に、空前の「シール」ブームが続いている。かつては子供向け文具の定番だったシールだが、今や「大人が本気で集めるコレクターズアイテム」として存在感を放つ。1980年代から90年代を思わせる配色やモチーフ、ぷ...

記事全文を読む→鉄道などの公共交通機関で通勤する人が、乗車の際に使っている定期券。きっぷを毎回買うよりは当然ながらお得になっているのだが、合法的にもっと安く購入する方法があるのをご存じだろうか。それが「分割定期券」だ。これはA駅からC駅の通勤区間の定期券を...

記事全文を読む→今年も確定申告の季節がやってきた。「面倒だけど、去年と同じやり方で済ませればいい」と考える人は少なくないだろう。しかし、令和7年分(2025年分)の確定申告は、従来の感覚では対応しきれないものになっている。昨年からの税制の見直しにより、内容...

記事全文を読む→