連れ合いの従姉Aさんが小脳と大脳の出血で倒れたのは、昨年3月のことだ。帰宅途中に体調が悪くなったので、必死の思いで自力で救急車を呼び、一命を取り留めることができたが、一時は生命の危機が迫る事態だった。お見舞いに行こうと思っていたのだが、コロ...

記事全文を読む→【中国】経済どん底でも大国をアピール「国連の権威を守る」発信の裏側

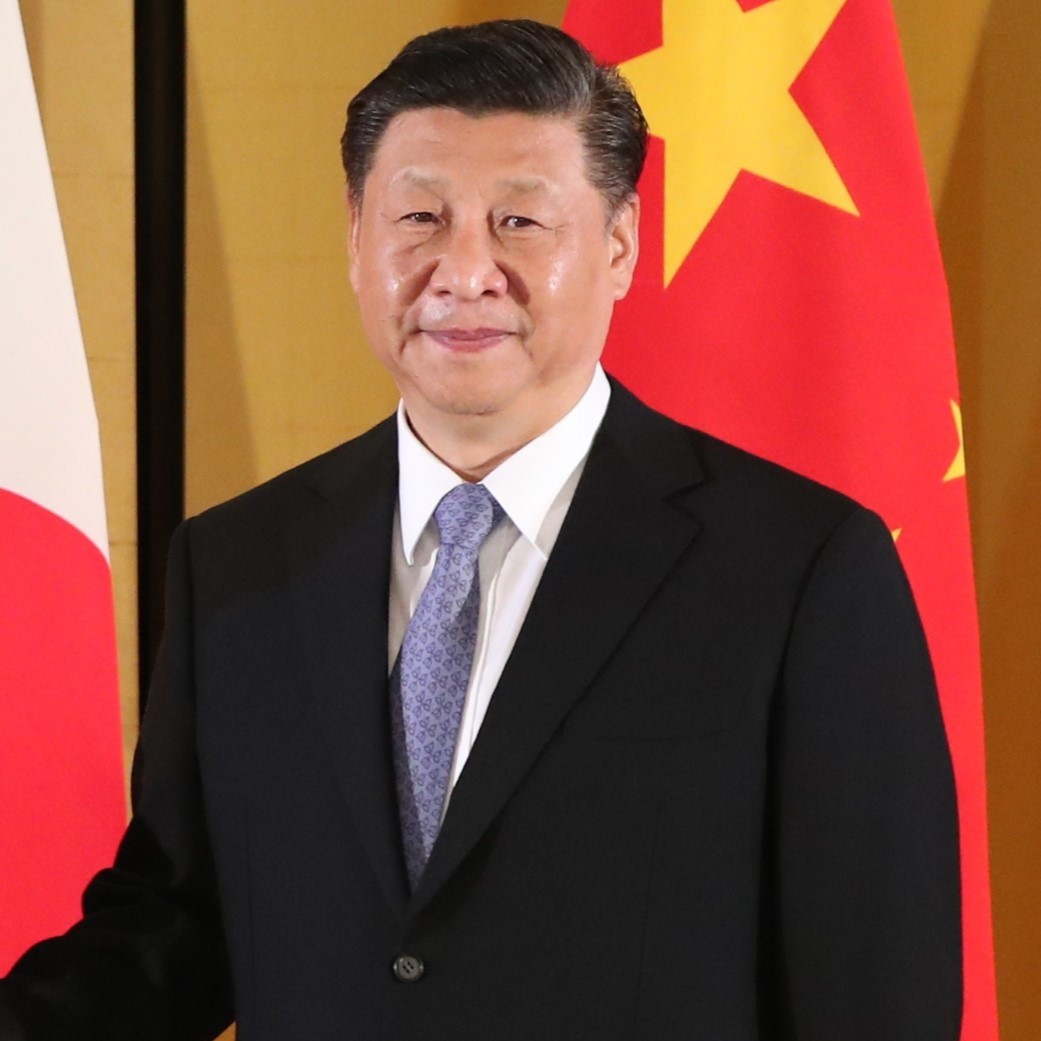

「抗日戦勝80周年」軍事パレードに続き、トランプ米大統領が「国連は機能不全に陥った」と同盟国の前で発言し失笑を買った直後、中国の李強首相は国連総会の一般討論演説で「国連の地位と権威を守る」と高らかに宣言した。この発言は世界を驚かせ、中国のプロパガンダ能力の巧妙さを改めて示したといえる。

もっとも、中国が米国に代わって国連の運営費を負担する財政的余力を持ち合わせていないことは明白だ。現状の中国経済は深刻な低迷に直面し、不満が社会に鬱積している。国際社会に大規模な貢献をするどころか、自国経済の立て直しすら難しい状況にある。

中国国家統計局が9月初めに発表した製造業購買担当者指数(PMI)は49.4であり、好不況の分岐点「50」を5カ月連続で下回った。中国政府は経済指標を粉飾する傾向にあるが、それでもなお5カ月連続のマイナスを発表せざるを得なかったことは、景気低迷の深刻さを物語っている。

経済の実態を裏付ける証拠は限られているが、外国人の目にも明らかなのが、各地に林立する「幽霊マンション」や建設途中で放置された巨大商業施設である。これらは不動産バブル崩壊の象徴として広がっている。

さらに、中国が華々しく打ち出した「一帯一路」政策の行き詰まりも顕著だ。たとえばタイ・バンコクの高層ビル建設は、今年3月末のミャンマー地震で倒壊し100人超の犠牲者を出した。主導していたのは中国系企業であり、手抜き工事の疑惑が浮上した。

アフリカでもケニア、エチオピア、ナイジェリアなどでインフラ工事が進められているが、完成直前に橋梁が崩落するなどトラブルが続発している。国内でも今年8月、黄河に架けるはずだった世界最大規模の鉄橋が建設途中で崩落した。いずれも歳入不足による予算削減のあおりで、業者が安価な資材に切り替えたことが原因とされている。

振り返れば、中国が潤沢な財政力を誇ったのは胡錦涛政権の時代までである。2013年に習近平が最高権力者となり「中華の夢」を掲げ、「一帯一路」を世界に広げたが、その頃すでに高度成長は終わりを告げ、GDP成長率は8%から7%、6%へと下落していた。

20年のコロナ禍でも政府は「感染対策に成功している」と喧伝し、経済への影響を過小評価した。その結果、コロナによる低迷は不動産バブルの崩壊を招き、さらにトランプ政権の対中関税が追い打ちをかけた。

要するに、現在の中国は「歳入不足」の極みにあり、米国に代わって国連の財政を支えるどころではない。それにもかかわらず、習近平は「国連の守護者」を自称し、国際社会への影響力を誇示しようとしているのである。

(ジャーナリスト・団勇人)

アサ芸チョイス

昨年あたりから平成レトロブームを追い風に、空前の「シール」ブームが続いている。かつては子供向け文具の定番だったシールだが、今や「大人が本気で集めるコレクターズアイテム」として存在感を放つ。1980年代から90年代を思わせる配色やモチーフ、ぷ...

記事全文を読む→鉄道などの公共交通機関で通勤する人が、乗車の際に使っている定期券。きっぷを毎回買うよりは当然ながらお得になっているのだが、合法的にもっと安く購入する方法があるのをご存じだろうか。それが「分割定期券」だ。これはA駅からC駅の通勤区間の定期券を...

記事全文を読む→今年も確定申告の季節がやってきた。「面倒だけど、去年と同じやり方で済ませればいい」と考える人は少なくないだろう。しかし、令和7年分(2025年分)の確定申告は、従来の感覚では対応しきれないものになっている。昨年からの税制の見直しにより、内容...

記事全文を読む→