連れ合いの従姉Aさんが小脳と大脳の出血で倒れたのは、昨年3月のことだ。帰宅途中に体調が悪くなったので、必死の思いで自力で救急車を呼び、一命を取り留めることができたが、一時は生命の危機が迫る事態だった。お見舞いに行こうと思っていたのだが、コロ...

記事全文を読む→大岡越前が同僚から受けた「嫌がらせ」と「大岡裁きは1回だけ」の仰天真実

名奉行・大岡越前守は長年、同僚からのいじめに苦しめられていた。

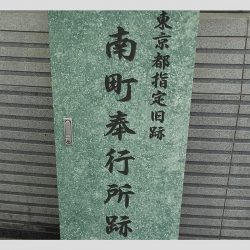

徳川8代将軍・徳川吉宗の時代、南町奉行として活躍したと伝わる大岡忠相は、数々のエピソードを残している(写真は南町奉行所。現在の有楽町駅前にあった)。だが、俗に「大岡裁き」と呼ばれるものはほとんどなく、「白子屋お熊事件」の裁判を担当し、判決を下したのが唯一だという。

この「白子屋お熊事件」をモデルにして、後に講談のネタにもなった「白木屋お駒事件」が生まれた。

白子屋の女房・お熊が、手代の忠八と不貞。夫の又四郎の存在が邪魔になったため、使用人のお菊に殺害を依頼したという事件だった。

結局、殺害に至らなかったのだが、忠相はお熊とお菊を市中引き回しにした上、獄門にかけた。封建時代としては、考えられないような出来事だったからである。

忠相は町火消し組織を再編、小石川養生所の設立にも尽力するなどの働きが評価され、後に町奉行から寺社奉行へと、異例の出世を遂げる。

忠相は1700石の旗本・大岡忠高の四男で、後に同族の1920石、大岡忠真の養子になった人物である。その後、順調に加増され、享保十年(1725年)には3920石、そして元文元年(1736年)に寺社奉行を命じられた時には、5920石になっていた。

寺社奉行は本来、1万石以上の大名の役職である。そのため、禄高(ろくだか)が役禄に達していない忠相は、不足分を加増される足高の恩恵を受けて、ついに1万石の大名格になった。江戸時代、旗本が大名格にまで出世したのは、忠相ただ1人だ。

だが、これが悲劇を生んだ。当時の大名が務める寺社奉行は、城中の武家の礼式を管理する奏者番を兼務するのが普通で、通常は奏者番の詰め所にいる。だが、家柄的には旗本だったため、忠相は奏者番には任命されなかった。

そのため、登城して他の寺社奉行のように詰め所に入ろうとすると、同僚たちから「ここは奏者番の部屋で、寺社奉行が入る部屋ではない」と嫌がらせを受け、追い返されたという。

のちに吉宗がこの事実を知り、新たに忠相用に詰め所を新設。だがそれは、十数年後のことだった。名奉行も、男の嫉妬には苦労していたことになる。

(道嶋慶)

アサ芸チョイス

昨年あたりから平成レトロブームを追い風に、空前の「シール」ブームが続いている。かつては子供向け文具の定番だったシールだが、今や「大人が本気で集めるコレクターズアイテム」として存在感を放つ。1980年代から90年代を思わせる配色やモチーフ、ぷ...

記事全文を読む→鉄道などの公共交通機関で通勤する人が、乗車の際に使っている定期券。きっぷを毎回買うよりは当然ながらお得になっているのだが、合法的にもっと安く購入する方法があるのをご存じだろうか。それが「分割定期券」だ。これはA駅からC駅の通勤区間の定期券を...

記事全文を読む→今年も確定申告の季節がやってきた。「面倒だけど、去年と同じやり方で済ませればいい」と考える人は少なくないだろう。しかし、令和7年分(2025年分)の確定申告は、従来の感覚では対応しきれないものになっている。昨年からの税制の見直しにより、内容...

記事全文を読む→