連れ合いの従姉Aさんが小脳と大脳の出血で倒れたのは、昨年3月のことだ。帰宅途中に体調が悪くなったので、必死の思いで自力で救急車を呼び、一命を取り留めることができたが、一時は生命の危機が迫る事態だった。お見舞いに行こうと思っていたのだが、コロ...

記事全文を読む→毛利輝元のお気に入りに…本能寺の変が人生を変えたキリシタン大名

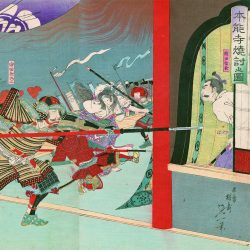

敵将・毛利輝元に人質として差し出されながら気に入られ、その姓まで賜った──。安土桃山時代から江戸前期にかけて活躍した武将が、毛利高政だ。

キリスト教を信仰して日本から追放された高山右近らと同じキリシタン大名だったが、信仰と棄教を繰り返したためにとがめられず、豊後佐伯藩の初代藩主の座を全うしたという。なかなかラッキーともいえる人生を送った人物だろう。

宇喜多源氏佐々木氏支流の高政の一族は当初、鯰江姓、そして森姓を名乗っていた。高政の父・森高次は織田信長の家臣だったが、次男・高政は天正五年(1577年)頃から信長配下・羽柴(豊臣)秀吉の近習となり、翌天正六年(1578年)に秀吉の直参に取り立てられて、譜代の衆となった。この際、播磨明石郡松ノ郷3000石を与えられたという。

高政に転機が訪れたのは、信長が明智光秀の謀反により横死した、天正十年(1582年)の本能寺の変だった。

秀吉は中国攻めのため毛利勢と戦っていたが、主君の仇討ちのために中国大返しを計画。毛利側と和睦を結ぶために、人質交換を行った。

この際、秀吉が送り出したのが、高政と兄・重政だった。人質となるぐらいだから、高政が秀吉家でいかに重要な人物だったかが分かる。

人質としての滞在中、高政の振る舞いを、敵将・毛利輝元は大変気に入ったという。この時、高政は森姓を名乗っていたが「森(もり)と毛利(当時は『もり』と呼ばれていた)の名字は音にすれば同じなのは奇妙な縁を感じる。それならば私の名字を与えて、末永く兄弟の契り結びたい」といわれ、毛利姓を賜ることになった。

天正十四年(1586年)にキリスト教の洗礼を受け、翌十五年(1587年)には、豊後国日田郡・玖珠郡内で2万石を与えられ、日隈城主となった。

慶長五年(1600年)、関ヶ原の戦いでは西軍側だったが、戦わずして投降。戦後は藤堂高虎のとりなしもあり、なぜか改易を免れている。翌慶長六年(1601年)には豊後海部郡佐伯2万石へ転封となったが、この際も減封もされなかったという。

なお、子孫の毛利高標は「柳間の三賢人」のひとりに数えられるほどで、藩校・四教堂を創設している。

(道嶋慶)

アサ芸チョイス

昨年あたりから平成レトロブームを追い風に、空前の「シール」ブームが続いている。かつては子供向け文具の定番だったシールだが、今や「大人が本気で集めるコレクターズアイテム」として存在感を放つ。1980年代から90年代を思わせる配色やモチーフ、ぷ...

記事全文を読む→鉄道などの公共交通機関で通勤する人が、乗車の際に使っている定期券。きっぷを毎回買うよりは当然ながらお得になっているのだが、合法的にもっと安く購入する方法があるのをご存じだろうか。それが「分割定期券」だ。これはA駅からC駅の通勤区間の定期券を...

記事全文を読む→今年も確定申告の季節がやってきた。「面倒だけど、去年と同じやり方で済ませればいい」と考える人は少なくないだろう。しかし、令和7年分(2025年分)の確定申告は、従来の感覚では対応しきれないものになっている。昨年からの税制の見直しにより、内容...

記事全文を読む→