連れ合いの従姉Aさんが小脳と大脳の出血で倒れたのは、昨年3月のことだ。帰宅途中に体調が悪くなったので、必死の思いで自力で救急車を呼び、一命を取り留めることができたが、一時は生命の危機が迫る事態だった。お見舞いに行こうと思っていたのだが、コロ...

記事全文を読む→日航ジャンボ機墜落事故「陰謀論」の正体!(2)取締役と労組委員長は同級生

話は変わるが、「沈まぬ太陽」という小説がある。山崎豊子の作品だ。95年1月から99年4月にかけ、週刊新潮に連載された。書籍は大ベストセラーとなり、2009年10月には映画化され、主人公の恩地元を渡辺謙が好演した。

恩地はナショナル・フラッグ・キャリア、国民航空の労働組合委員長を務め、経営陣と激しく対立する。その結果、世界の僻へき地ち へ何度も転勤を命じられ、10年後に本社に復帰する。そこにジャンボ機墜落事故が起きる。事故後、新会長のもとで新しい体制がスタートすると、恩地は会長室の幹部に抜擢され、社内改革に取り組む。

国民航空のモデルが日本航空であることはすぐに分かるが、主人公の恩地にもモデルがいた。日航労組の委員長を務めた小倉寛太郎(おぐら・ひろたろう、通称・かんたろう)氏=1930年10月~2002年10月、享年72歳=である。

ネット上に残された経歴によると、小倉氏は神奈川県の逗子で育ち、旧制の県立湘南中学校(現・湘南高校)に学び、終戦後に東京大学に進学する。苦学を重ねながら東大では第1回駒場祭の委員長や学友会の初代議長、生協の初代理事、教養学部学生新聞の初代編集長を務めた。卒業後、AIU(現・AIG損害保険)に入社し、労組を結成して書記長に就くが、AIUを解雇され、1957年に日航に中途入社する。日航では61年から63年まで労組委員長を務めた。

64年にパキスタンのカラチ支店に配属された後も、イランのテヘラン、ケニア共和国のナイロビと単身赴任し、日航ジャンボ機墜落事故が起きる85年にナイロビ支店長、翌86年には帰国して会長室部長に就いた。

その後もナイロビ支店長を再発令されるなど、まさに「沈まぬ太陽」さながらの会社員人生だった。

実は、この小倉寛太郎氏と拙著「日航・松尾ファイル」(徳間書店刊)の元日航取締役(技術・整備担当)の松尾芳郎氏(94)は、旧制湘南中学校のクラスメートだった。

---

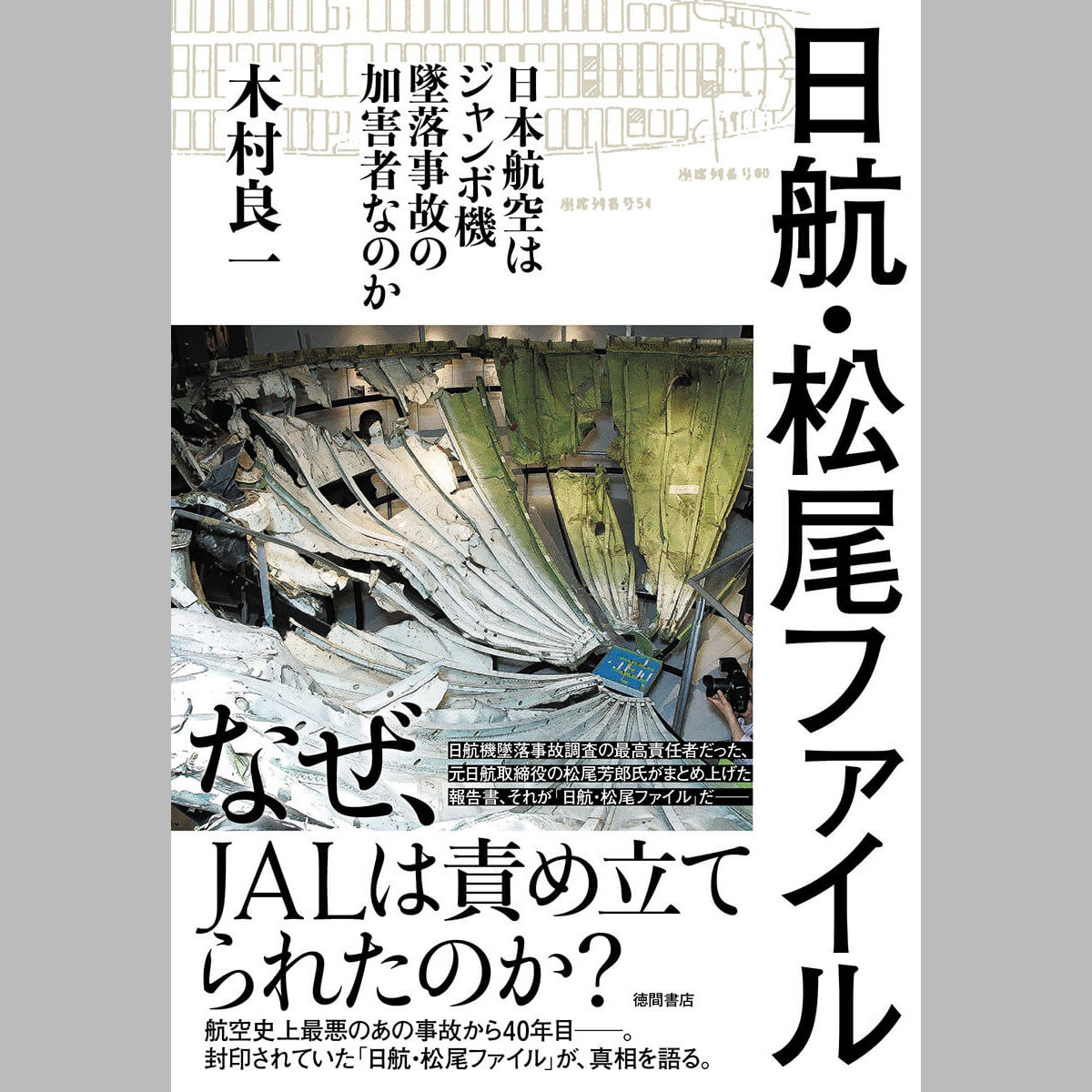

「日航・松尾ファイル」は著者の木村良一氏が、日航社内で墜落事故の調査を担当した最高責任者の元日航取締役・松尾芳郎氏からファイルを託されて取材を重ね、24年6月30日に出版された。「日本航空はジャンボ機墜落事故の加害者なのか」がサブタイトル。なぜ松尾氏は書類送検されたのか。どうして警察・検察は刑事立件にこだわったのか。事故調の調査は的確だったのか。日米関係がどう影響したのか。ボーイング社が修理ミスを犯した理由は何か。こうした疑問を解き明かしながら、航空史上最悪の墜落事故の真相に迫っている。

---

木村良一(きむら・りょういち)ジャーナリスト・作家。1956年生まれ。慶大卒。日本記者クラブ会員。日本医学ジャーナリスト協会理事。日本臓器移植ネットワーク倫理委員会委員。元産経新聞論説委員。元慶大非常勤講師。ファルマシア医学記事賞(2002年)やファイザー医学記事賞(2006年)を受賞。著書に「移植医療を築いた二人の男」「パンデミック・フルー襲来」「新型コロナウイルス」などもある。

アサ芸チョイス

昨年あたりから平成レトロブームを追い風に、空前の「シール」ブームが続いている。かつては子供向け文具の定番だったシールだが、今や「大人が本気で集めるコレクターズアイテム」として存在感を放つ。1980年代から90年代を思わせる配色やモチーフ、ぷ...

記事全文を読む→鉄道などの公共交通機関で通勤する人が、乗車の際に使っている定期券。きっぷを毎回買うよりは当然ながらお得になっているのだが、合法的にもっと安く購入する方法があるのをご存じだろうか。それが「分割定期券」だ。これはA駅からC駅の通勤区間の定期券を...

記事全文を読む→今年も確定申告の季節がやってきた。「面倒だけど、去年と同じやり方で済ませればいい」と考える人は少なくないだろう。しかし、令和7年分(2025年分)の確定申告は、従来の感覚では対応しきれないものになっている。昨年からの税制の見直しにより、内容...

記事全文を読む→