記録的猛暑に見舞われる今夏、エアコン室外機の「耐熱性能」が改めて注目されている。特に話題を集めたのが、ダイキンが展開する「外気温50℃まで耐えられる室外機」だ。一部機種(Dシリーズ)には、カタログに「高外気タフネス冷房(外気温50℃対応)」...

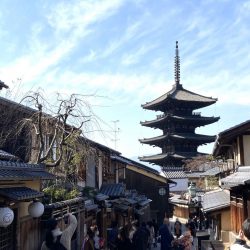

記事全文を読む→「地元住民には用がない場所」京都が中身のない街になった「観光バブル」のなれの果て

「京都らしさって、何やったんやろうなぁ…」

そんな嘆きの声が漏れてきたのは、観光客でごった返す京都・錦市場。かつては「京都人しか入れなかった」と言われたが、今では外資や東京資本の店ばかり。市内在住の男性は「もう錦には近寄らへん」と冷めた口調で語る。

観光客のニーズに合わせた結果、そうした店ばかりが生き残ったのだろう。事実、彼らが思い描く「日本料理」とは、懐石や会席といった本格的な和食ではないという。ある老舗店の女将はこう語る。

「先付、椀、向付と続くお作法だらけのコース料理は『名前もわからへんし、順番もややこしい』って敬遠されます。結局、寿司・焼肉・ラーメンの『三本柱』ばっかりが好まれるんですよ」

さらに旅行中は限られた時間を有効に使いたいという心理もあり、サクッと食べられるアラカルト形式の店に人気が集中。じっくりとコースを味わうスタイルは、今や観光客には「非現実的な選択肢」となっている。

風情ある先斗町も例外ではない。いまや通りを歩けば、店の多くが外国資本や他府県の業者。日本人の姿はほとんど見かけず、かつての京都らしさはどこへやら…という有様だ。

一方で存在感を増しているのが、アジア系の団体客で、

「彼らは表通りの飲食店には寄らず、雑居ビルの中にある団体専用の謎の飲食施設で食事を済ませるスタイル。だから地元の店には1円も落とさないんです」

厳しい表情でそう言うのは、地元飲食関係者だ。こうした観光形態の変化により、京都の飲食事情は大きく様変わりした。閉店時間は早まり、23時を過ぎて営業しているのは、もはや木屋町周辺ぐらいだ。

「静かで風情がある」と言えば聞こえはいいが、地元民にしてみれば「観光客だけが楽しめる、地元民には用のない街」になってしまったというのが正直なところである。

観光バブルがもたらしたのは、経済的な潤いと引き換えに、京都という街の「中身」そのものの空洞化。街並みや景観こそ保たれていても、そこに根差していた文化や暮らしの手触りは、静かに失われつつあるのかもしれない。

(京野歩夢)

アサ芸チョイス

胃の調子が悪い─。食べすぎや飲みすぎ、ストレス、ウイルス感染など様々な原因が考えられるが、季節も大きく関係している。春は、朝から昼、昼から夜と1日の中の寒暖差が大きく変動するため胃腸の働きをコントロールしている自律神経のバランスが乱れやすく...

記事全文を読む→気候の変化が激しいこの時期は、「めまい」を発症しやすくなる。寒暖差だけでなく新年度で環境が変わったことにより、ストレスが増して、自律神経のバランスが乱れ、血管が収縮し、脳の血流が悪くなり、めまいを生じてしまうのだ。めまいは「目の前の景色がぐ...

記事全文を読む→急激な気温上昇で体がだるい、何となく気持ちが落ち込む─。もしかしたら「夏ウツ」かもしれない。ウツは季節を問わず1年を通して発症する。冬や春に発症する場合、過眠や過食を伴うことが多いが、夏ウツは不眠や食欲減退が現れることが特徴だ。加えて、不安...

記事全文を読む→