連れ合いの従姉Aさんが小脳と大脳の出血で倒れたのは、昨年3月のことだ。帰宅途中に体調が悪くなったので、必死の思いで自力で救急車を呼び、一命を取り留めることができたが、一時は生命の危機が迫る事態だった。お見舞いに行こうと思っていたのだが、コロ...

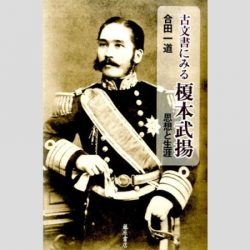

記事全文を読む→戊辰戦争で新政府軍に最後まで抵抗…榎本武揚が「江戸っ子の代表格」と呼ばれたワケ

俗に「江戸っ子」という言葉がある。「江戸っ子」の概念は「三代続いて江戸生まれでなければならない」だと言われている。

それには当てはまらないものの、後に「江戸っ子」の代表格とされた人物がいる。幕末から明治にかけての有名人のひとり、榎本武揚である。

日本史ファンでなくても、その名前は知っているだろう。幕末に幕府海軍の指揮官となり、戊辰戦争では蝦夷共和国の総裁となった。

武揚は新撰組副長・土方歳三らと最後の最後まで明治新政府軍と戦ったが、函館戦争、いわゆる五稜郭の戦いに敗れて降伏。一時は投獄されたが、釈放後は明治新政府に仕えて外務大臣、文部大臣、海軍中将などを歴任した。

武揚は西丸御徒目付・榎本武規の次男として天保7年(1836年)に、現在の台東区浅草橋付近にあった、通称・三味線堀の組屋敷で生まれた。この武規は元々、幕臣ではなかった。備後国(現在の広島県福山市)の生まれで、名を箱田源三郎(良助)といった。

若い頃から学問、特に数学が好きで、日本地図を作った伊能忠敬の内弟子となり、測量を手伝っていた時期もあったという。

学問を極めるために江戸に出てきた源三郎は、のちに御徒・榎本武兵衛が持っていた御家人株を買って、御徒・榎本武規になった。当時、跡継ぎのいない旗本株や御徒株は、養子になるという名目で内々に売買されていた。将軍にお目見えできる旗本株は1000両、お目見え以下の御家人=御徒株の相場は500両だった。

家柄を金で買った武規だが、数学の素養があったことからトントン拍子に出世し、150俵の旗本格となった。

息子の武揚は、エリートが集まる昌平坂に入学。その後、長崎海軍伝習所に入学し、修了後は江戸にある「築地軍艦操練所」の教授に。文久2年(1862年)にはオランダに留学して、国際法や船舶運用術、化学などを学んだ。慶応3年(1867年)に帰国すると100俵15人扶持の軍艦頭となり、和泉守を名乗るようになった。

三河以来の譜代で、先祖代々、徳川家に使えていた「江戸っ子」の旗本、御家人には、戊辰戦争には加わらずに逃げ出す人間も多かった。その中で、父の生まれが幕臣ではなかった武揚が、最後の最後まで新政府軍に抵抗を試み、その心意気から「江戸っ子の代表格」とまで呼ばれるようになった。まさしく歴史の妙である。

(道嶋慶)

アサ芸チョイス

昨年あたりから平成レトロブームを追い風に、空前の「シール」ブームが続いている。かつては子供向け文具の定番だったシールだが、今や「大人が本気で集めるコレクターズアイテム」として存在感を放つ。1980年代から90年代を思わせる配色やモチーフ、ぷ...

記事全文を読む→鉄道などの公共交通機関で通勤する人が、乗車の際に使っている定期券。きっぷを毎回買うよりは当然ながらお得になっているのだが、合法的にもっと安く購入する方法があるのをご存じだろうか。それが「分割定期券」だ。これはA駅からC駅の通勤区間の定期券を...

記事全文を読む→今年も確定申告の季節がやってきた。「面倒だけど、去年と同じやり方で済ませればいい」と考える人は少なくないだろう。しかし、令和7年分(2025年分)の確定申告は、従来の感覚では対応しきれないものになっている。昨年からの税制の見直しにより、内容...

記事全文を読む→