連れ合いの従姉Aさんが小脳と大脳の出血で倒れたのは、昨年3月のことだ。帰宅途中に体調が悪くなったので、必死の思いで自力で救急車を呼び、一命を取り留めることができたが、一時は生命の危機が迫る事態だった。お見舞いに行こうと思っていたのだが、コロ...

記事全文を読む→二宮清純の「“平成・令和”スポーツ名勝負」〈38年ぶりV、大魔神が吠えた夜〉

「横浜ベイスターズ VS 阪神タイガース」セ・リーグ公式戦・1998年10月8日

横浜ベイスターズ(現横浜De NAベイスターズ)を38年ぶりのリーグ優勝、日本一に導いた権藤博は、自他ともに認める継投の名手である。

言うまでもなく本人は、中日に入団以来、2年連続で30勝以上(1961年=35勝19敗、62年=30勝17敗)をあげた大投手。

しかし「権藤、権藤、雨、権藤‥‥」というフレーズが流行するほどの酷使がたたり、投手としては短命に終わった。

引退後、コーチとなって間もない権藤に、大きな影響を与えた人物がいる。南海でもプレーした元メジャーリーガーで、野村克也の下でヘッドコーチとして「シンキング・ベースボール」の理論的支柱を担ったドン・ブレイザーだ。

権藤が、このケースは前進守備か定位置のままか、と守備位置の決め方について訊ねたところ、ブレイザーは造作もなく、こう答えたという。

「そんな細かいことより、勝利のために大切なのは、8、9回の継投だよ」

以来、これが権藤の終生のテーマとなる。

その権藤の名言に「継投は夕立の傘」というものがある。どういう意味か。

権藤いわく「継投は夕立の傘と一緒。雲行きが怪しくなったら早くさすこと。ちょっとでも遅れたらズブ濡れですよ」

横浜の監督に就任して1年目のリーグ優勝、日本一は、ある意味、権藤野球の集大成と呼べるものだった。

9回、試合の幕を引くのは“大魔神”こと佐々木主浩。その前の7、8回を五十嵐英樹、島田直也、横山道哉、阿波野秀幸、関口伊織といった面々が支えた。

まさに適材、適所、そして適時。誰にも居場所と役割が用意されていた。

98年10月8日、甲子園球場。横浜はマジックナンバーを1として阪神との最終戦を迎えた。

2対3と1点ビハインドの8回表、横浜は2死満塁から8番・進藤達哉がライト前にタイムリーを放ち、4対3と逆転した。

ここで権藤は勝負に出る。最後の1イニングではなく、残り2イニングを守護神の佐々木に任せる決断をしたのだ。

権藤は球審からボールを受け取ると、静かにマウンドの端に立ち、佐々木を待った。その姿は、まるで殴り込みの夜、橋の袂で相棒の池部良を待つ高倉健。映画「昭和残俠伝」のラストシーンのようだった。

38年ぶりの悲願達成まで、あとアウトひとつ。9回裏2死一塁で迎えたバッターは、苦手とする新庄剛志。「彼の左足をあげるタイミングと僕のリリースがいつもピタリと合ってしまう」。佐々木は、そう言ってよく首をかしげていた。

用心深く攻めた結果、カウント3‒0。ここで佐々木は踏ん張る。外角にストレートを配し、フルカウントに。

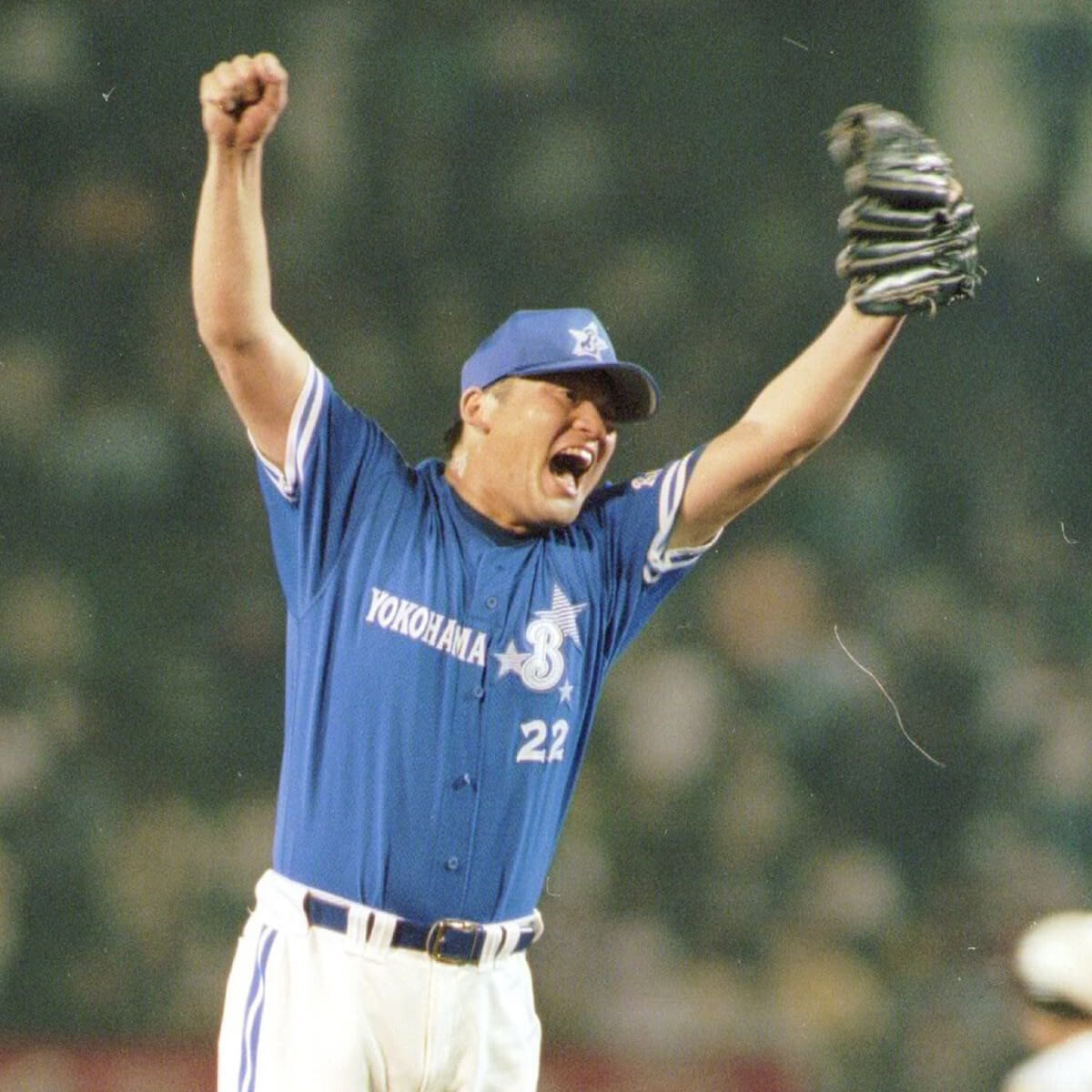

そして最後は“伝家の宝刀”フォークボール。低めのボール球に新庄のバットが空を斬った瞬間、佐々木は渾身のガッツポーズをつくり、マウンド上でとびはねた。

選手たちに促されて歓喜の輪に加わり、甲子園の夜空を5回も舞った権藤は、右手と左手の人差し指を、高々と宙に突き上げた。

「私は選手に任せただけで、(試合中は)ただドキドキしていました」

野球は選手がやるもの─。就任早々に選手ファーストを打ち出した権藤の、それが率直な気持ちだった。

二宮清純(にのみや・せいじゅん)1960年、愛媛県生まれ。フリーのスポーツジャーナリストとしてオリンピック、サッカーW杯、メジャーリーグ、ボクシングなど国内外で幅広い取材活動を展開。最新刊に「森喜朗 スポーツ独白録」。

アサ芸チョイス

昨年あたりから平成レトロブームを追い風に、空前の「シール」ブームが続いている。かつては子供向け文具の定番だったシールだが、今や「大人が本気で集めるコレクターズアイテム」として存在感を放つ。1980年代から90年代を思わせる配色やモチーフ、ぷ...

記事全文を読む→鉄道などの公共交通機関で通勤する人が、乗車の際に使っている定期券。きっぷを毎回買うよりは当然ながらお得になっているのだが、合法的にもっと安く購入する方法があるのをご存じだろうか。それが「分割定期券」だ。これはA駅からC駅の通勤区間の定期券を...

記事全文を読む→今年も確定申告の季節がやってきた。「面倒だけど、去年と同じやり方で済ませればいい」と考える人は少なくないだろう。しかし、令和7年分(2025年分)の確定申告は、従来の感覚では対応しきれないものになっている。昨年からの税制の見直しにより、内容...

記事全文を読む→