連れ合いの従姉Aさんが小脳と大脳の出血で倒れたのは、昨年3月のことだ。帰宅途中に体調が悪くなったので、必死の思いで自力で救急車を呼び、一命を取り留めることができたが、一時は生命の危機が迫る事態だった。お見舞いに行こうと思っていたのだが、コロ...

記事全文を読む→ホントーク〈山下一仁×名越健郎〉(3)小泉農水大臣でも農政は変わらない

名越 今年の6月、小泉進次郎農水大臣が備蓄米を大胆放出して店頭に米が並びました。どう評価しますか。

山下 5キロ入りの平均価格は1000円以上、下がりましたけど、皆が欲しい銘柄米は今も4000円台ですから、何も変わっていません。

名越 これからは富裕層だけが銘柄米を食べて、庶民は4~5年古米で我慢するしかないわけですか。

山下 その古米もあと30万トンで底をつきますから、それすら買えなくなるかもしれませんね。

名越 トランプ大統領は関税交渉の過程で「米国産米を輸入しろ」と言ってきています。

山下 日本への米の輸入には「ミニマム・アクセス米」という無税の上限があります。タイ米などを減らして米国産を増やすようです。

名越 僕は昔、バンコクに駐在していたのでタイ米ファンで、焼き飯にするとおいしいですが、日本人には外米の評判はよくありません。日本米をこれからも食べ続けるためには、減反廃止に取り組むべきですか。

山下 減反廃止で生産量が増えれば米価は下がります。それで影響を受ける大規模農家に限って国から助成すればいいのです。小規模農家が農地を放出すれば、大規模化が進んで農業の生産性も収益も高まります。そうなると、農地を提供した人が受け取る地代も上がる。最終的には皆、ハッピーになるはずです。

名越 しかし、農業が稲作に偏りすぎてしまうことで弊害は出ませんか。

山下 むしろ、稲作に集中するべきです。日本人は普通に食べているから意識はしていませんが、日本米を車にたとえたらロールスロイス並みの高級品です。しかも、工業製品とは違って海外でコシヒカリを植えても、気候条件の違いなどもあり、日本と同じ品質のものは作れません。まさに唯一無二です。生産性が増してロールスロイスがレクサス並みの値段で買えれば、世界中が欲しがるでしょうね。

名越 減反をやめて米が余ったら輸出すればいい、ということですね。ロシアもかつて小麦の輸入国でしたが、市場経済移行で世界最大の輸出国になり、外貨を稼いでいます。日本も米の生産量が増えれば、食料自給率向上に貢献しますね。

山下 そのとおりです。安全保障上にも大きな意義があります。仮に台湾有事で輸入がストップすれば、米を食べるしかない。今の生産量では半年しか持ちこたえられませんけど、増産すれば、そのリスクも減ります。そうした危険な状況を放置している農水省は、まさに国賊ものです。

名越 小泉農水大臣は減反に反対の立場ですけど、これから農政は変わりますか。

山下 彼の行動力と決断力は評価していますが、農水省に「流通業者が悪者だ」と教えられると、そのまま口にしてしまう危うさがあるのはやや心配です。石破総理も減反政策からの転換が必要だとわかっているのですが、それを打ち出せない。どちらも一長一短で、簡単には変われないでしょう。

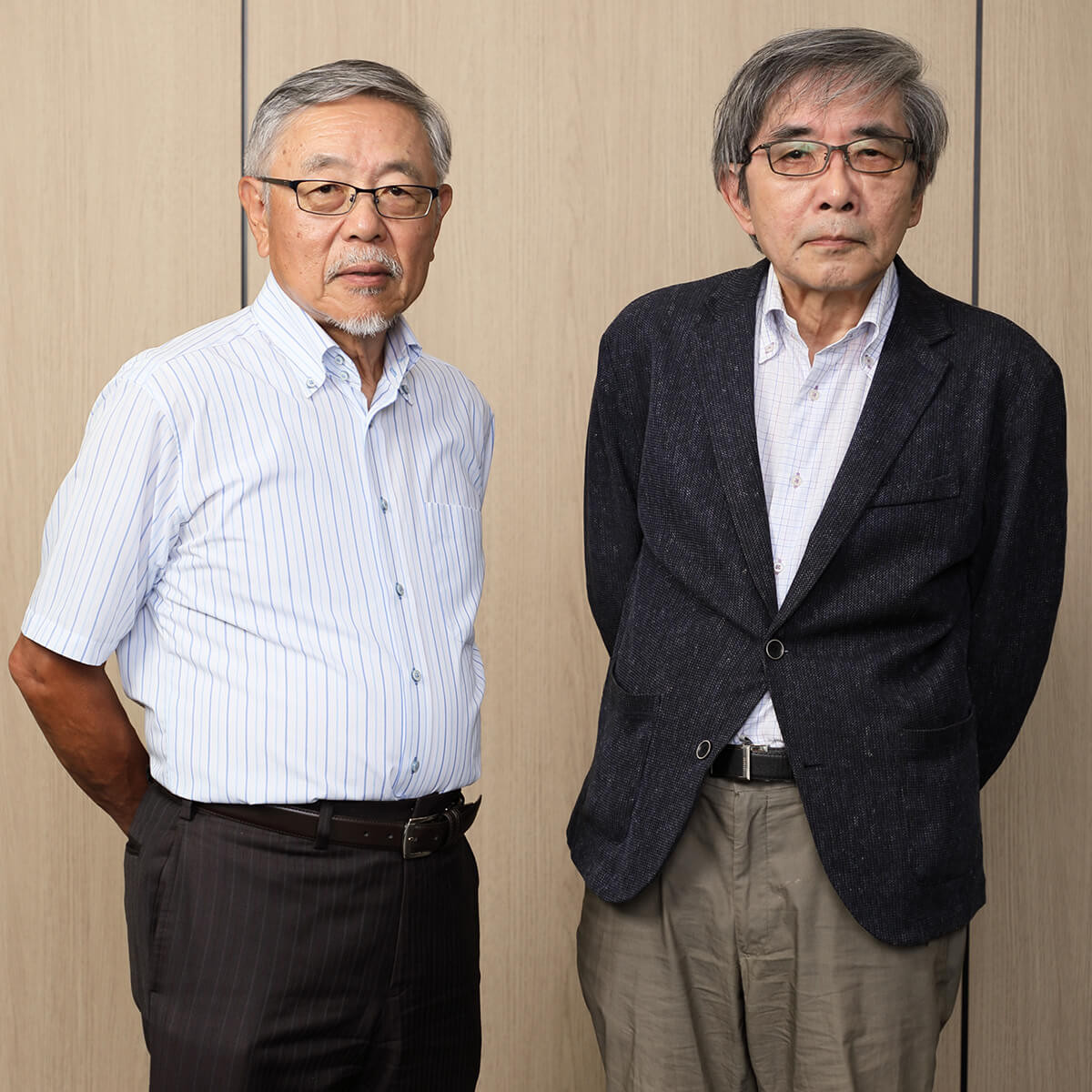

ゲスト:山下一仁(やました・かずひと)1955年岡山県生まれ。キヤノングローバル戦略研究所研究主幹、経済産業研究所上席研究員(特任)。77年、東京大学法学部卒業後、農林省入省。農林水産省ガット室長、欧州連合日本政府代表部参事官、農林水産省地域振興課長、農村振興局整備部長、同局次長などを歴任。08年農林水産省退職。

聞き手:名越健郎(なごし・けんろう 拓殖大学客員教授。1953年岡山県生まれ。東京外国語大学ロシア語科卒業。時事通信社に入社。モスクワ支局長、ワシントン支局長、外信部長などを経て退職。拓殖大学海外事情研究所教授を経て現職。ロシアに精通し、ロシア政治ウオッチャーとして活躍する。著書に「独裁者プーチン」(文春新書)など。

アサ芸チョイス

昨年あたりから平成レトロブームを追い風に、空前の「シール」ブームが続いている。かつては子供向け文具の定番だったシールだが、今や「大人が本気で集めるコレクターズアイテム」として存在感を放つ。1980年代から90年代を思わせる配色やモチーフ、ぷ...

記事全文を読む→鉄道などの公共交通機関で通勤する人が、乗車の際に使っている定期券。きっぷを毎回買うよりは当然ながらお得になっているのだが、合法的にもっと安く購入する方法があるのをご存じだろうか。それが「分割定期券」だ。これはA駅からC駅の通勤区間の定期券を...

記事全文を読む→今年も確定申告の季節がやってきた。「面倒だけど、去年と同じやり方で済ませればいい」と考える人は少なくないだろう。しかし、令和7年分(2025年分)の確定申告は、従来の感覚では対応しきれないものになっている。昨年からの税制の見直しにより、内容...

記事全文を読む→